必見!子供を読書好きにさせる3つの方法

「うちの子はゲームやYouTubeばかりで本を全く読まない」

「子供を読書好きにさせるにはどうしたらいいの?」

こんな悩みを抱えている親御さんは多いと思います。

私も子供の頃、読んでいたのは「週刊少年ジャンプ」くらいで、あとは全く読書はしませんでした。

しかも読むのは「ドラゴンボール」と「ターちゃん」くらい・・・

ほとんど本を読まず、成績も恥ずかしいほど最悪だった私の子供時代。

そんな私が自分の子を「読書が大好きな子供」として育てることに成功したので、その秘訣をありのままお伝えします。

「本が好きな子ども」に育てる3つの方法

子供が「本が好きな性格」になってもらうためにする事は、

大きく分けてたったの3つです。

この3つの法則を親が理解して実行すれば子供は本が好きになります。

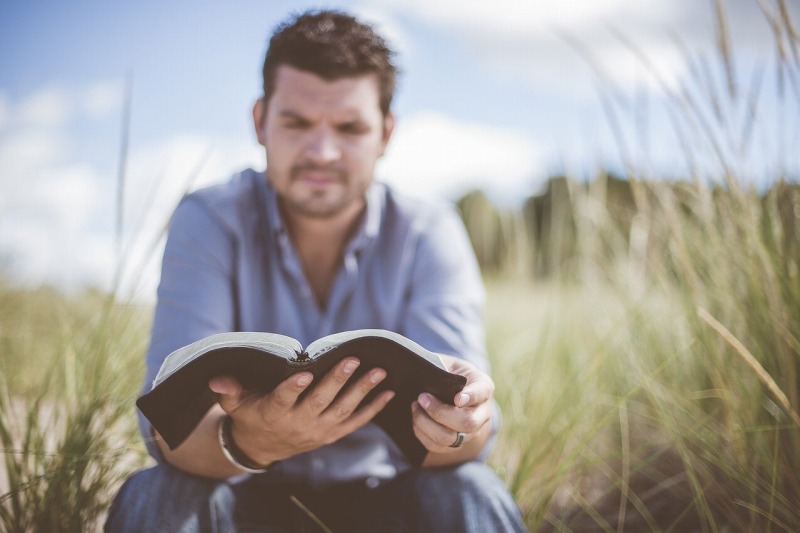

親が読書を楽しんでる姿を見せる

「子は親の鏡」です。

親が本嫌いで全く読書をしないのに、自分を棚に上げて子供に「本を読んだ方がいいよ」なんて言っても子供には伝わりません。

「本を読んでもらいたい」「本を読んだ方がいい」

そう思うなら、まず自分がそうすることです。

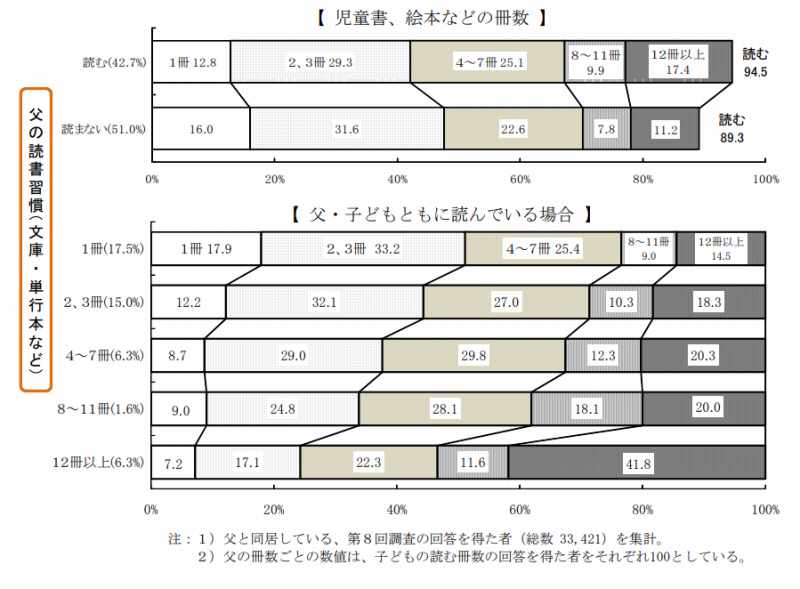

2019年5月15日に厚生労働省が発表した「第8回21世紀出生児縦断調査結果の概況」の結果でも数字として表れてます。

読書習慣

本(文庫・単行本など)を多く読む母・父の子どもは本(児童書、絵本など)を読む冊数が多い。子どもの1ヵ月間の本(児童書、絵本など)を読む習慣について、母・父の「読む」「読まない」別にみると、母が読む場合 94.9%、読まない場合 88.0%、父が読む場合 94.5%、読まない場合 89.3%となっている。母・父の冊数(1冊以上読んでいる者)ごとに、子どもの冊数(1冊以上読んでいる者)をみると、母・父ともに冊数が多くなれば、子どもの冊数も多くなっている。

厚生労働省 「第8回21世紀出生児縦断調査結果の概況」

下の図表をご覧ください。

「親の読書量」が「子供の読書量」に影響をもたらすことが如実に表れています。

また、文部科学省の調査でも同様の結果が発表されています。

保護者の読書活動が子どもの読書活動へ及ぼす影響

読書の好きな保護者の子どもは、読書が好きという傾向が認められる保護者が本を読むことが好きか嫌いかに関わらず、児童・生徒の 8 割以上が本を読むことが好きと回答しているが、保護者の読書好きの程度が高くなるほど、本を読むことが好きな児童・生徒の割合が高くなる傾向がある。

親と子の読書活動等に関する調査 – 文部科学省

このことから、「親が本を読めば子供も本を読む」ことがわかります。

「本は娯楽」として認識すれば、勉強の合間のたった5分休憩でも本を読みたくなります。

「本は楽しく素晴らしい物」として教えたいのなら、親自身が「本を楽しんでいる背中を見せる」ようにしましょう。

今、この記事を読んでいる方で「普段読書してないな」と思う親御さんがいたら、今日から読書を始めてみませんか?

「本なんか読む暇がない」って思っても、絞り出せば案外あるものです。

- テレビ見てる時間

- お風呂に浸かってる時間

- スマホ等でネット見ている時間

これらの合計時間はどれくらいですか?

ここから少しづつ時間を作って、自分の興味ある分野の本を読むようにしてみましょう。

キミもコソコソとtwitterしてるね

はい

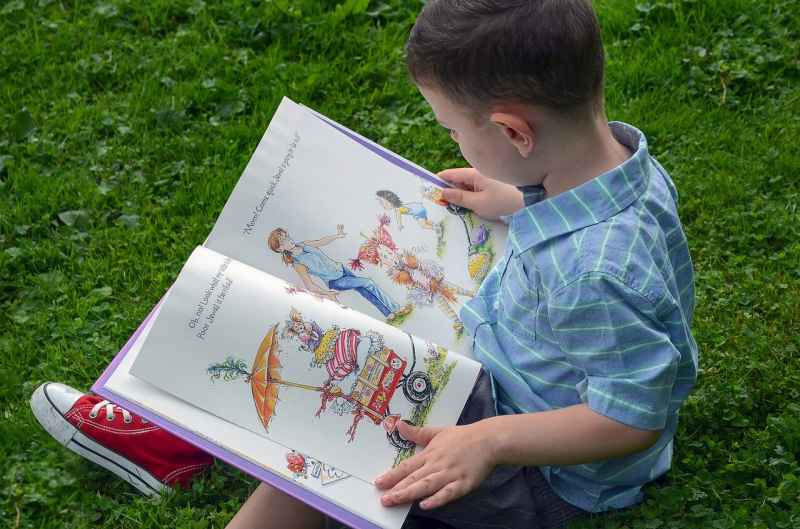

親が子供に読み聞かせをする

本は素晴らしいと教えても、実際に本が面白いことを子供が知らないと、子供は本を読みません。

始めは絵の多い「絵本」を親が読んで聞かせてあげるのです。

「うちの子には、これが丁度いいかな?」って思う本を数冊、図書館から借りてくるのがおすすめです。

読み聞かせを長年続けていくうちに、子供がだんだんと変わってきます。

読み聞かせは親子の良いコミュニケーションにもなります。

たった10分でもいいので、寝る前に読み聞かせをしてあげましょう。

小学生くらいの子には「子どもが眠るまえに読んであげたい 365のみじかいお話 」がおすすめです。

この本はボリュームあって重いですが、1話5分ほどなので電子書籍版ではなく「通常の本」として読み聞かせをしてあげた方が良いです。

子ども(人間)は現状維持を好む性質があるので、電子版を使うか否かの「始めが肝心ですよ」って意味です。

子供に「本を読んでほしい」のだから「本」を扱うのは当然のことです。

「デフォルト効果」だね

「本」よりも「楽で楽しい物」を制限・排除

子供が安心して「読書が好きになれる環境」を親が作ってあげることです。

簡単にいうと「読書よりも魅力ある物を与えない」こと。

本より「楽で楽しい」ことって、今の世の中にめっちゃくちゃいっぱいありますよ。

- テレビ

- ニンテンドースイッチ

- Newニンテンドー3DS LL

- プレイステーション4

- PSvita

- YouTube

- スマホ

- パソコン

- タブレット

- カードゲーム

- インターネット

これらを子供の手の届くところから排除します。

そして「本」だけを自由に扱える環境を整えてあげるのです。

「これは無理でしょう」と思いますね。

そう。今まで当たり前にあった物を排除するのは簡単じゃないです。

しかも注意してやらないと逆効果になります。

子供が「本を読ませるために邪魔だから捨てられた」と思ったら失敗です。

「本=悪者」となってしまっては、本を好きになってくれません。

テレビも勉強のためになることもありますが、完全な受け身の姿勢なので考える必要がなくなります。つまり「楽」なんです。

「楽で楽しい物」と始めに言いましたが、「楽しい」だけじゃなく、そこへ「楽」が入ると注意しなければならないのは、簡単に依存しやすいからです。

筋肉は鍛えて筋肉痛になって初めて強くなる。

脳も同じで、楽なことばかり求めていたら脳は鍛えられません。

様々な知恵を使って、計画的にいきましょう。

テレビのあり方を考える

一番難しいのはテレビの排除かなと思います。

しかし一番難しいだけあって、無くなった後の効果もかなり高いです。

テレビ視聴時間は一日何時間ですか?

テレビはほとんど見ていないけどBGMがわりにつけてるわ

こんなご家庭もあると思います。

それでもテレビの影響は子供にとって大きすぎます。

私の子供時代がそうで、朝から晩まで、家に人がいればずっとテレビはついていました。

やることなければ、ボーっとテレビを見ていました。

テレビが無ければ、この時間を読書に充てることができます。

音が欲しいだけなら浮いたNHK受信料でオーディオを買って音楽かラジオを流しましょう。

当たり前にあるテレビを排除するのは、かなり大変に思うけど、実はそんなことはありません。

- 売る

- 捨てる

- あげる

ちなみに我が家では子供が生まれてすぐ、タイミングよく壊れたので捨てました。それっきりテレビ無し生活です。

そもそも普段からテレビを見ないようにしていたので

壊れていることに気が付かなかったんだけどね

しかもブラウン管の邪魔なテレビだったね

注意してほしいのは、環境変化を起こすときの行動です。

同じことを繰り返し言いますが、安易に行動すると逆効果となってしまいます。

以下は悪い例です。

- テレビばっかり見てるからウチからテレビを捨てる!

- 勉強しないからテレビを無くす!

「家からテレビを無くすのはあなたのせい」

「家からテレビが無くなるのは勉強のせい」

このような紐づけをして子供が自分の責任だと意識しないように注意しましょう。

なるべく自然な理由を見つけ出して計画的に行動するべきです。

- 壊れたから捨てよう

- 新しいのはお金を貯めてから買おう

- 「まだ買わないの?」

- 「まだお金が足りないんだ」

- ずっと繰り返す

テレビからの情報は無くても大丈夫です。

実際に私は「東日本大震災」のときはラジオとネットから情報を得ていました。

「新型コロナウイルス感染症」の現在もテレビが無い状態で過ごしています。

テレビはもうほとんど必要のない時代です。

合ったものが無くなると、そこへ必ず代わりとなるモノが入ってきます。

無くなって困る物なら、人間は知恵を働かせてどうにかしようと考えます。

時事的な情報を子供が得られない不安はありますが、そんなときは「新聞」がおすすめです。

読書に興味が出るころには、「子ども新聞」も好んで読むようになっています。

ゲーム環境を見直す

ゲーム機をまだ持ってないなら買わないことです。

頼まれても「高くて買えない」で十分。

クリスマスに頼まれた時は「サンタからの手紙」でうまく断りました。

子どもの成長の邪魔をするプレゼントはあげられない決まりなんだ。しかし、がっかりすることはない。君がいつも努力していれば必ず良いことが起こる。自分に負けない強さを手に入れたその時、わしはどんな願いも叶えてやろう。

こんな感じの手紙を貰った我が子は、がっかりどころか「うん!そうだよね」という前向きな感じで、代わりとなるプレゼントを考えてました。

そして代わりとなるプレゼントの手紙には「日本の歴史の全巻セットをください」と書いてありました。

【日本の歴史・全巻セット】をクリスマスプレゼントでもらって大喜びしている子どもがいることに驚きで、その子供が自分の子供だということにさらに驚く。

それとなく【ゲーム機】と【日本の歴史・全巻セット】のどちらが欲しいか聞いたら、悩んでたもんね。

すでにゲームをもっている場合

難しいのは既に「ゲームを自由に扱える環境」がある場合ですね。

子供に悪影響を及ぼすことなく、スモールステップでゆっくり時間をかけてゲーム機から遠ざけるように配慮するべきです。

行き当たりばったりな行動は焦りとイライラを生むので、じっくりと計画をたて、時間をかけてゆっくり実行していくこと。

大人より子供の方が体も脳も柔らかいと言いますが、習慣が身に着くスピードも関係しています。

若ければ若いほど環境に慣れるのも早いので、腰を上げるのは「今」です。

残された人生でいちばん若いのは「今」ですから、何かを始める絶好のタイミングは「今」ですよ。

ケータイ・スマホ等の扱い方を見直す

家庭の事情でスマホを子供に持たせている場合がほとんどだと思います。

防犯上の理由から子供にケータイを持たせるのは賛成です。

しかし「行き過ぎたネット環境」を子供に与えるのは賛成できません。

ネット依存、ゲーム依存、スマホ依存。

大人でも依存症になる人がいるのに、それらを子供が自由に扱える環境というのはリスクが大きすぎます。

無駄な部分は制限をかけてやり、防犯などの必要な部分だけを得られるような工夫をしてあげましょう。

私が子供の頃に本が嫌いだった理由

私は子供の頃に全くといっていいほど本を読みませんでした。

読書感想文もレンタルビデオで「ハチ公物語」を借りてきて、それを観て書くというような不正をしていました。

なぜそこまでして本を読まなかったのか。

一言でいうと、「本の楽しさを知らなかった」んです。

親から読み聞かせをしてもらった記憶もないですし、親が読書を楽しんでいる姿も見たことがありません。

ただ、親も本の大切さというのはわかっていたようで、図鑑は本棚に並んでいたし、「漫画以外の本なら何でも買ってあげるよ」とは言われていました。

ただそれでも本を買ってもらうことはなかった。

本屋へ連れて行ってもらった記憶もないし、図書館へ連れていってもらったこともない。

だから学校の図書室にも興味はわかない。

自宅にあった図鑑さえも、親と一緒に開いた記憶もないから、どんな時に使うのか、どのように調べるのかなど、図鑑の使い方もずっと知らないままでした。

「書籍」というもの自体がどんなものか知らなかったから、本の楽しさも知らなかったんです。

だから「読書嫌いの子供」というより、「本の楽しさを知らない子供」だったんです。

私の親の失敗

「本の大切さ」を感じていながら、私に本の素晴らしさを教えることができなかった私の両親。

その理由は明らかです。

- 親である自分たちがまったく本を読まなかった

- 子供に読み聞かせをしなかった

この2点に尽きます。

親が本を読んでいる姿を見たことがないので、「本って楽しいのかな?」なんて思うこともなかったですし、読み聞かせさえしてもらったことがないので、本でワクワクした感情を得られることも私は知らなかったんです。

「子供を読書好きにさせる3つの方法」のうち、この2つを両親の失敗から学ぶことができた点は最も重要でした。

私が「本の大切さ」に気が付いた理由

大人になるまで本の素晴らしさを知らなかった私が、それに気づいたきっかけは付き合っていた「彼女」でした。

彼女は読書家家庭だったのです。

出かける時はいつも本を持ち歩いてるし、お風呂にまで本を持って入る。

テレビドラマや映画も「本で読んだから知ってる」って具合だし、高尾山へ登りに行ったときも荷物を軽くしたい私をよそに「電車とかで読めるように」と本を持っていくんで、私は驚きました。

「そんなに本って面白いのかな?」

それまで本を知らなかった私は、少しづつ書店へ足を運ぶようになり、興味のある本を手に取るようになっていきました。

徐々に本の面白さを知っていった私は、毎回書店で本を買っていたんですが、「本屋じゃなくて図書館行けばいいのよ」と彼女に言われ、図書館の存在を教えてもらったんです。

これ全部タダで読んでいいのか?

図書館ってスゲー!ヤバッ!こわっ!

その感覚って、そうとうなレベルの低さだよね

読書家の彼女から本の素晴らしさを教えてもらったことで、私の人生が変わってきました。

その彼女が妻です

レベルの低すぎるキミを野放しにできなかったんだな

こうして私も本の魅力に気が付き、テレビやゲームから抜け出すことができました。

テレビやゲームは面白いです。面白すぎてやばいです。

でもその反面、失うモノが多かったことに気が付きました。

時間と金をいくらつぎ込んでも自分は成長しないし

人生が豊になってないことに気が付いたよ

「得る物」と「失う物」のバランスが、明らかに失う物の方へ傾いていたんですが、当時は気が付きませんでした。

1日6時間以上本を読める7歳

子供時代に読書量ゼロだった私が、我が子を1日6時間以上本を読む子に育てられたのは、自分の経験から学んだ綿密な計画のおかげだと思っています。

ちがいます。ぜんぶ奥さんのおかげです

0歳の時から読み聞かせを毎日していたので、1歳になると自分から本を開いて見るようになりました。

3歳くらいまで読んだ本をノートに記入して、「600冊超えたねすごいね」とおだてていたんですが、本の楽しさを子供が知ってからおだてる必要もなくなったので記録もやめました。

5歳になると雨の週末は朝から図書館へ連れて行くと夕方まで静かに過ごしてくれました。

習慣となっていた寝る前の読み聞かせは、小学校に入る頃には「読んでもらうと遅いから自分で読む」となりました。

子供にとって「テレビが無い家庭」が当たり前なので、暇なら本を読むようになりました。

「わからない言葉があったら辞書で調べて」と国語辞典を与えたら、暇つぶしに国語辞典を読みだしたときは逆に心配になりました。

どこへ行くにも自分の本棚から数冊リュックに入れて持ち運ぶようになりました。

8歳くらいで行事に忙しくなると「今日は本を全然読めなかったから早起きして読む」と自ら目覚ましをセットして朝の5時から本を読んでることもありました。

子供に「本を読みなさい」と言った事は一度もないですが、反対に読書ばかりなので「本をしまっちゃうよ」と言うことは今でも多いです。

小学3年生くらいになると時事的な情報も必要になってきます。

テレビが無い代わりに「子ども新聞」を週一でとってみたら、木曜の朝5時半にポストに取りにいって読むようになりました。

親として嬉しかったです。

読書好きになると得られるメリット

本を好きになるとさまざまなメリットがあります。

幼い頃は語彙が豊富になるので、泣くことが減ります。

3才くらいまでの子供は自分の意志を親にうまく伝えることができず、ヒステリックになって泣くのですが、語彙力があれば泣く必要がないんですね。

闇雲に「ヤダ」しか言わない「イヤイヤ期」の時期は、語彙力の低さも拍車をかけています。

小学生になると国語力が勉強を簡単なものにしてくれます。

読書は読解力や想像力が見に着くので、文章問題から答えを導くスピードも速くなります。

国語力は当然、算数など他の分野でも大きな働きをしてくれるので、全体の成績は上がります。

様々なジャンルの本を読むようになるので、知識も豊富になっていきます。

- 「お父さんは火星の温度って知ってる?」

- 「癌は細胞のコピーミスからおこるんだよ」

- 「アヘン戦争ってお父さん知ってる?」

- 「コロンブスより500年前にアメリカ大陸上陸した人の名前知ってる?」

突然、私が知らない知識をさらけ出すので度々驚かされます。

「ことわざ」や「四字熟語」を交互に言い合う競争は、もうそろそろ負けると思います。

「鳶が鷹を生むってこういうことかな」なんて思うこともしばしば。

読書しすぎて目が悪くなる?

「読書ばかりで目が悪くなっても困る」

心配ですよね。

「鳥取大学教育研究論集」によると面白い結果が出ています。

裸眼視力Aの児童割合が最も多いのは普段読書を「30分以内~1時間未満(71%)」する群で、次いで「30分以内(67%)」「しない・ほとんどしない(64%)」・・・(略)

「鳥取大学教育研究論集」 小学生の視力と生活習慣に関する調査

注目してほしいのは、読書量を「しない・ほとんどしない」児童よりも、「30分以内~1時間未満」の読書をしている児童の方が視力が良い結果が出ていることです。

さらにこの「鳥取大学教育研究論集」を読み進めてみると、

裸眼視力1.0以上の児童割合が最も多いのは、テレビ視聴時間は「見ない・ほとんど見ない~30分以内(69%)」で、次いで「30分~1時間未満(65%)」、「1時間~2時間未満(61%)」「2時間以上(58%)」であった。テレビの視聴時間が短いと視力がよい傾向であった。

「鳥取大学教育研究論集」 小学生の視力と生活習慣に関する調査

このことから、目が悪くなる心配をするのなら「本」よりも「テレビ」を気にすることの方がいいようです。

電子書籍のアプリでもいいの?

読書を楽しむのに、紙でも電子でも良いと思います。

現代ではタブレットやスマホで便利に本を読むことだって簡単です。

個人のスタイルに合ったものを選択すればいいと思います。

ただ懸念するのは、その端末で読書以外のことまで出来てしまうことです。

私個人的な意見としては、やはり読書は紙媒体でページをめくりながら読み進めたいです。

漫画でもいいの?

「漫画よりためになる本を読んでもらいたい」

その気持ちわかります。私も以前はそう思っていました。

でも子供が漫画ばかり読んでいても、そこまで心配しなくて大丈夫なようです。

多くのマンガを所有している児童・生徒は、本も好きでよく読んでいる

日本経済研究所 親と子の読書活動等に関する調査

<児童・生徒調査>

・マンガを151冊~200冊所有している児童・生徒は、「本を読むことが好き(92.6%)」が9割を超えている。

・マンガを150冊以上所有している児童・生徒は、150冊以下の児童・生徒と比べて、1ヵ月の間に1冊以上の本を読んでいる割合が高い。

ただそれでも「どうせならためになる本を」と思うのでしたら、おすすめは「歴史の漫画」です。

「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」では聖徳太子を「セイトクタコ」と読んでいた主人公が、「日本の歴史漫画」を読んで大学受験勉強したことも有名ですね。

実は私もそうで、歴史は大の苦手分野だったのですが、「日本の歴史漫画」を読んでから歴史を好きになりました。

東大生も「子供の頃に読んだ漫画」で「歴史漫画」をあげる人は多いです。

子供を有害なコンテンツから守る

30年前と比べて小学生の読書量が約3分の1に激減しているという調査結果がありますが、妙なことにテレビ視聴時間も30年前と比べて約半分になってる。

読書量は平均3.1冊/月。30年前の約3分の1に激減!

読書時間が減少する要因について、高学年においては塾や習い事に通う子どもが増えたり、低学年・中学年に比べて授業時間が増えたりするなど、読書の時間が取りづらくなることや、30年前に比べてYouTubeの視聴など新たな娯楽が出てきたこともあろう。また、スマホ・ケータイの利用時間の関連も推測される。テレビを観る時間

学研教育総合研究所2019年8月調査

30年前の1989年度調査(※1)では2時間05分であり、当時と比較すると50分短くなっている。また、当時は学年が上がるにつれて視聴時間が増加していたが、2019年度調査では学年間の差はほとんど見られなかった。これは、パソコン、スマートフォン、タブレット等、動画を観るための電子機器媒体が増えており、低学年から自分の見たい番組の動画を視聴する機会が与えられていることが背景として推測される。

その理由は「自由に使える通信機器」の調査ではっきりと出ています。

「通信機器を使っている」と答えたのは77%もいて、そのほとんどが「ゲームと動画の閲覧」でした。

昔はその時間にやっているテレビアニメを見逃すと「もう諦める」しか当時の子供たちに選択肢がなかったわけだけど、今では関係ないですからね。

このことから「スマホやゲームやYouTube」などを子供が自由に使える環境が有害だといえます。

大人である自分を見つめてみる

テレビやゲームは面白いです。

面白すぎて大人でもハマってしまう人がたくさんいるのに、子供が自由に扱っていてハマらないわけがないです。

だから子供をどうにかしたいと思っているなら、まず自分を変えていくことをおすすめします。

「本を読みなさい」

「ゲームやスマホばかりしてないで勉強しなさい」

このセリフを大人が言う前に、自分に聞いてみて下さい。

自分は本を読んでいるかな・・・

自分は勉強してるかな・・・

自分はテレビばかり見ていないかな・・・

自分はスマホばかり見ていないかな・・・

自分は自分に負けない強さをもっているかな・・・

子供を叱る前に、子供の管理者である大人を先に見直すことに着目してみましょう。

「努力して手に入れる成長」は人生を豊かにしてくれるので楽しいです。

尊敬している親からの言葉は心に響きやすいですが、「大人ってズルい」と思われている親の言葉は心に響きにくいものです。

「子は親の鏡」

まずは自分を見つめてみましょう。

まとめ

子供を読書好きにさせた3つの方法は以下の通り。

- 親が読書を楽しんでる姿を見せる

- 親が子供に読み聞かせをする

- 本よりも楽で楽しい物を制限・排除する

実にシンプルですが、細かく考えると結構むずかしくなってきちゃいます。

人間は、難しく感じたら出来ない理由を頭で無意識に探します。

それが「やれない」となって結果「できない」んです。

できる人は、出来る方向で物事を考えるから「できる」んです。

このような教えは、私の言葉ではなく、歴史上の人物の誰しもが残している言葉です。

今の自分に後悔してるんだったら、いまの自分をぶち壊せ

それ「花より男子」の道明寺司だし。

しかも歴史上の人物じゃねーし。

なりたかった自分になるのに、遅すぎるということはない。

George Eliot

コメント