好き嫌いが多い子供の親は好き嫌いが多い

こんばんは。

この前、息子に「パパが昆虫ゼリー舐めた」と母親にチクられて、雷をドッカンドッカン落とされ叱られまくった雑食パパです。

あれはただ舐めたマネだけで・・・・・・どんな味かと

やっぱり舐めたんじゃん

・・・・こんばんは。

好き嫌いせず、何でも食べましょう。

「昆虫ゼリー」は食べちゃダメでしょうよ

話を進めさせろ!!!

こんばんは!!!

人の食べる物ならなんでも食べる雑食パパさんです!!!!

お子さんの好き嫌いが多くて、健康のためにもどうにか改善させたいと思っている親御さんは結構いるのではないでしょうか。

「どうにか食べさせたいんだけど、食べてくれないのよねえ」

今回は、そんな悩みを抱えた親御さんのため、この雑食パパである私がアドバイスをお送りいたします。

単純なことですが本気で悩んでいる親御さんにとって超厳しい記事かもしれませんので、反論等あるかもしれませんがどうかポジティブに聞いてくださると嬉しいです。

イラっとさせたらごめんなさい

食事は楽しい時間にしよう

子どもの好き嫌いを無くにはどうしたらいいか。

いきなり答えを言ってしまうと、

「子どもにとって一番身近な大人が何でも食べている姿をいつも見せるだけ」

これだけです。

だからって昆虫ゼリーも食べて見せたらいけないでしょ

とにかく家族みんなが「食事は楽しい時間」と感じるように努力していきましょう。

では細かく説明していきますので、頭をポジティブに切り替えて読み進めてください。

子どもの好き嫌いの原因

アレルギーが起因で好き嫌いに影響を与えている場合も結構あるので、この記事はアレルギー持ちの場合は除外して考えてください。

アレルギーひとつない子どもが好き嫌いをする場合、子どもの一番身近な存在の大人に関係があります。

いきなり衝撃な内容で申し訳ありません。

かといって自分を責めないでくださいね。

大抵の場合は「親」ですが、おばあちゃんやおじいちゃんだったりもします。

好き嫌いがあると「子どもの甘やかし」だと思われる方もいますが、ほとんどの場合は甘やかしたのが原因ではありません。

一言で言うと子どもの好き嫌いの原因は「親の嗜好が子どもにうつっている」だけです。

野菜の好き嫌いある子どもの親の73%に好き嫌いがあるという調査結果があります。

母親の嗜好が、子どもにも影響を与えている。

カゴメ 子どもの野菜の好き嫌いに関する調査報告書

母親の野菜の好き嫌いと子どもの野菜の好き嫌いを照らし合わせたところ、母親の好き嫌いが「子どもの頃からある」場合、子どもの好き嫌いがある割合が73.1%と全体よりも高いポイントを示した。

「うちの子は好き嫌いが多い」と思ってる方は、自分自身を見つめてみてください。

自分、もしくはもう一方(母親・父親)に同じくらい好き嫌いはありませんか?

「ニンジンは嫌い・ピーマンは不味い」そんな親の言葉を幼いうちから家庭の食卓で耳にしていれば、子供だって好き嫌いができて当然です。

両親が嫌いなものは食卓に出てこないから、子供は食べる機会もないし、たまに出したところで親がその食べ物を嫌っていたら、当然子供だって嫌うのです。

魚が嫌いな両親の子供は魚が嫌いだし、野菜を食べない両親の子供は野菜を食べない傾向にあります。

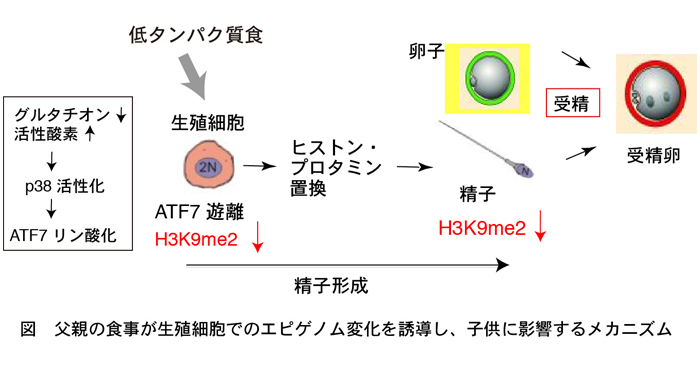

【父親の食事が子供の代謝に影響するメカニズムを解明】 (理化学研究所)

- 低タンパク質の食事によるエピゲノム変化が遺伝する -

子供の嫌いな食べ物10ランキング

子どもの嫌いな食べ物ランキングは以下のとおり。

| 嫌いな食べ物の順位 | ||||

| 1位 | ゴーヤ | 6位 | ピーマン | |

| 2位 | なす | 7位 | トマト | |

| 3位 | レバー・ホルモン | 8位 | アスパラガス | |

| 4位 | セロリ | 9位 | 肉 | |

| 5位 | グリーンピース | 10位 | しいたけ | |

野菜群がぶっちぎりですね。

ゴーヤとセロリは私もちょっと苦手です。

それにしてもニンジンが入っていないのはちょっと意外。

強制は好き嫌いに拍車をかける

「好き嫌いなく食べなさい」と言ったところで、親が好き嫌いしていたら子供に伝わるわけがないです。

「なんでも食べなきゃダメ」

「頑張って食べなさい」

こういう強制じみた指示を出されると、子どもは反発する気分になるので、言わないようにした方がいいです。

昔はよく家庭でも学校でも「食べるまで遊ばせない」という感じで、強制的に子どもに嫌いな物を食べさせる傾向にありましたが、これは逆効果です。

強制的に食べさせれば、嫌いな物を「嫌い」とさらに強く意識させ、好き嫌いに拍車がかかるので「食べること」すら嫌いに近づいていきます。

無理に食べさせるようなことはしないようにしましょう。

食べる姿を見せる

親が何でもムシャムシャ食べることです。

子どもに直接なにも言わず、ただ何でもかんでも美味しそうにパクパク食べている姿を親が見せるだけでよい。

子供は「自分の家庭」を「常識である」と判断するので、「親の振る舞い」を「常識と判断」して無意識に真似をします。

「デフォルト効果」ってやつだね

だから親が「美味しい美味しい」と言いながら、なんでも食べてみせるんです。

「あれ?ナス食べないの?じゃもらうね」といって美味しそうに食べる。

これを繰り返すだけで、ある日突然「食べてみたい」と言ってきます。

そうなればこっちのもの。

「あんたは好き嫌いなく何でも食べるねえ」と感心して言うのです。

使う言葉はポジティブな言葉

人は好みがあって当然だから、大人の口にも合わない物も当然ありますよね。

かといってその物を「嫌い」と言う必要はないんです。

ルールは「ネガティブなキーワード」を日常で使わないこと。

- キライ

- まずい

- 美味しくない

- 食べたくない

これらのキーワードを口に出さないようにするだけでも効果はあります。

嫌いな食べ物にはあえて「嫌い」と言わず、ただ「無関心」でいいのです。

その代わりに使う言葉はポジティブなキーワードです。

- 大好き

- 美味しい

- なんでも食べる

嫌いな物は「無関心」でいく代わりに、好きな物はどんどん「好き・美味しい」と口に出して言いましょう。

こうするだけで家庭から「嫌い」が影を潜め、「好き」が全面に出てきます。

私も野菜も魚もそこまで好きじゃないんです。

でも健康のためにバリバリたくさん食べるようにしています。

「好きか嫌いか」ではなく、「健康でいたいから食べる」、「好き嫌いなんてしたくないから食べる」です。

誰でも満腹になれば残す

私たち日本人は、とても運が良いです。

世界には貧困で食べ物どころか、綺麗な飲み水すらもないところがたくさんある。

その子供たちのなかに、好き嫌いがあってガリガリになった子がいるでしょうか。

【食べても太らないタイプ】や【ストレス太り】している人がいるでしょうか。

私が以前、貧困国へ行ったときに現地の子どもに質問した答えが衝撃だったのを今でも鮮明に覚えています。

いちばん欲しいのは何?

くつ

気が付くと誰も靴を履いておらず、全員が裸足でした。

近年日本でも「子どもの貧困」について取り上げられることが増えてきているが、どこに靴を履かずに裸足のまま生活している子どもがいるでしょうか。

こうした経験から、自分は完全な平和ボケだったことに気づきました。

しかし、貧困をリアルに見ることがない日本人は気がつけないのも当然です。

勘違いしないでほしいのは「残さず食べろ」と言いたいのではありません。

「こんな子供たちだって、お腹いっぱいになればご飯を残す」ということです。

いくら体が食べ物を求めていても、脳が拒否していたら食べることはできないんです。

「嫌い」で語らず「好き」で語ろう

アレルギーでもないのに、「あれキライこれキライ」と自分を「嫌い」で語るのはもったいないと思います。

子供の前で他人に「うちの子は好き嫌いが激しい」なんて言うのは哀しいです。

好きな物を「うちの子は○○が大好きなの」と言えば、子どもはもっと大好きになっていくのと同じで、「××が大嫌いだから」と言えば、もっと大嫌いになっていきます。

マイナスな言葉「嫌い」で語らずに、プラスの言葉「好き」で語ってあげて下さい。

「良く食べるようになってきた」

「うちの子はなんでも食べちゃう」

「世界中どこでも生きていける」

「好き嫌いないから体が強い」

こうして「好き・美味しい」を多用していくと、ピグマリオン効果で子供は徐々になんでも食べるようになっていきます。

親の言葉は子どもの人格を形成していきます。

ポジティブに声掛けをするようにしてみましょう。

苦手なものがあって当然

大人になって好き嫌いをなくすって、かなり厳しいかもしれません。

私は無理して無くすより、あってもいいんじゃないかと思っています。

ただ子どもには、その好き嫌いが移らないように工夫した方がいいと思います。

その逆に子どもだって苦手な食べ物があって当然です。

自分が食べられるから美味しいからって、誰でも同じというわけないですよね。

それを理解してあげることも大切です。

そして、ここで使う言葉は「嫌い」ではなく「お口に合わない」を使うと良いです。

未就園児に食事マナーは二の次

幼稚園・保育園入る前の子どもに、食事マナーは二の次です。

とにかく食べる楽しみを覚えてもらうことが先決なので、食事マナーでうるさく言うのはやめましょう。

離乳食を始めたら、食事の時間はテーブルに「食事バランスを考えられた食べ物」を並べ、その中から食べるものを子どもに自由に選んで食べてもらうだけです。

少し大変です。

全て手づかみで食べるので、周りは汚れても拭き取れるようにビニールを敷き詰めたり、ドリンク類はキャップストローにしておきます。

口へ運ぶのをやめて遊びだすとお腹が満たされた証拠。

パスタを頭にのせてみたり、ブロッコリーを投げてみたり、大人の想像を超えた行動を始めます。

そしたら「食事はおしまい」にしましょう。

「トマトも食べなきゃダメ」

「次はご飯、次はおかず、バランスよく食べなきゃダメ」

と言う必要はありません。

どうしても食べてもらいたければ、目の前で大人が「うわぁ美味しい!」と言って美味しそうに食べる姿を延々と見せるだけです。

大抵はそれで食べてくれますが、それでも食べない物は潔く諦めましょう。

まだ子供が小さいならおすすめの本があります。

「うちの子どうして食べてくれないの?」という本、著者は小児科医。

非常に役にたってくれると思います。

なるべく間食はさせない

「3時のおやつ」以外で間食はなるべく避けたほうが無難です。

「空腹が一番のスパイスだ」ということを聞いたことがありますか?

空腹じゃなければ食欲も減ってしまうのです。

なんでも美味しく食べられる気がするのは、お腹がペコペコに空いてるからという理由もあるのです。

夕食が食べられないなら、「3時のおやつ」の量を見直しましょう。

もちろん、大人が間食している場面を子どもに見られたらいけませんよ。

活動は隠れてやろう「スイーツ部」

まとめ

- 身近な大人が何でも食べること

- ポジティブなキーワードを多用すること

- 強制はしないこと

- 食事は楽しくすること

- 間食は注意すること

ポジティブに意識をもって、楽しく考えることも大事ですね。

例え好き嫌いがあったままでも、生きていけないわけじゃないですし。

ただ子どもは思った以上に順応性があり、私たち大人を良い意味で驚かせてくれます。

ブタもおだてりゃ木に登る

ヤッターマンじゃん

和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる。

ドロシー・ロー・ノルト

コメント