新一年生になる前までに準備しておくと後で助かること

♪一年生になった~ら

友だち100人できるっかな♪

春から小学生になるお子さんがいるご家庭では、新しいランドセルや上履きなどの準備をしているかと思います。

準備する中でとくに親泣かせなのは「記名作業」、算数セットのおはじきなんてもはや拷問です。

算数セットなどの記名にはこのようなお名前シールを使うと便利ですわよ

こういった準備品はどこのご家庭でも同じようにしていきますが、それ以外の準備というのは何か行っていますでしょうか。

今日は、どこにでもある情報「当たり前の準備」以外で、小学校に入る前にしておくと後々助かる準備をご紹介します。

新1年生になる前にやっておくと助かる3つの準備

準備ですが、細かくするといくつも出てきちゃうので、大きな影響を残してくれる3つに絞ります。

この3つを当たり前にしておくと、後で子供も親もストレスを溜めずにすみます。

反対に言うと、この習慣が出来ていないと毎朝ストレスになります。

とくに重要なのは1番と2番、つまり「朝」に関わる準備です。

朝をどう過ごすかによって学校生活がスムーズにいくかどうかがほぼわかります。

そして3番も重要です。

結局は3つとも重要なんじゃん・・・

ひとつづつ説明していきます。

1. 早寝早起きの習慣づけ

早寝早起きを習慣づけます。

朝を強くするためには十分な睡眠が必要です。

とくに低学年の子供の場合は9~11時間の睡眠をとるようにさせると脳に良いです。

早起きするために早寝する

6時にスッキリ起きるなら逆算して遅くても21時には寝るようにしましょう。

それでも朝が起きられないなら20時、19時、と早めることです。

うちの子、当たり前のように19~20時に寝ちゃってます…

「空が暗くなったら人間は寝るもの」と思ってるよね

夜は暗くして、朝は明るくすると、人間の脳が反応して体内時計(生物時計)を調整しだします。

遮光カーテンやタイマー照明などを活用して脳を反応させましょう。

照明の色を工夫する

照明の色を適正なカラーにしておくだけで脳に良い効果をもたらします。

これを誤って反対にすると、寝つきや寝起きが悪くなったりすることがあるので知っておきましょう。

夜は電球色

夜は電球色で焚き火のイメージがあるオレンジ色の照明がおすすめです。

暗くなりだすと脳が睡眠ホルモンのメラトニンを分泌して寝る準備を始めるので、焚き火の色に近い照明で脳に「これから寝る」ことを教えていきます。

朝は昼白色

朝は昼白色など白に近い色で、できれば徐々に明るくなるタイマーが付いた照明が便利です。

起きる時間の2~30分前にタイマーセットして部屋を明るくしておくことで、脳に「これから起きる」ことを教え、メラトニンの分泌をストップさせます。

夏場はカーテンを少し開けておくだけでいいのですが、冬場は6時だとまだ暗いのでタイマー付き照明が大活躍します。

照明でよく「OFFタイマー」(おやすみタイマー)機能がついてるのあるけど、重要なのは「ONタイマー」なんですよ。

だって消すときは起きてるじゃん。起きてるんだから消してから寝ればいいだけの話じゃん。それよりも大事なのは真っ暗状態から起きる時でしょ。目覚めるために明るくしたいのに、自分で明るくしてから脳を目覚めさせるって順番が変じゃん。寝てる時に明るくなってほしいじゃん。

ってことで寝室の照明はこういうのがおすすめです。

電球色も昼白色も切り替え自由、ONタイマーもOFFタイマーもある照明はおすすめです。

リビングや寝室の照明を見直すと生活リズムを一定に保つのに役立ちます。

人間の本来の性質を知って光をうまく利用してみましょう。

照明を取り換えるよりもお手頃なのはコンセントタイマーを使う方法です。デスクスタンドなどを繋げておけば朝になると自動で電気がつきます。

【寝る時間】と【起きる時間】が習慣つくと、脳が自然とリズムを覚えて寝る時間にメラトニンの分泌を始めて眠気を誘うようになります。

自分で起きる習慣をつける

「いつまで寝てるの!遅刻するよ!」

朝のスタートから親が関与すると、ずるずるとその後も親が関与しなければ前に進めない状態になります。

親は、目覚まし時計をプレゼントして子供が自分で1日をスタートさせられる環境を提供するだけにしましょう。

事前に子供と話し合って、お気に入りの目覚まし時計を子供に与えれば意気揚々と練習に励むようになります。

アナログ時計かデジタル時計か悩みどころですけど、目覚ましメインで使うのでどちらでも大丈夫。

どちらもメリットデメリットあるけど、考えるほど重要じゃないのでね。

子供はアナログの方が時間を把握しやすいかもしれないけど、デジタルの方が正確に分単で目覚ましセット出来るし。

子供用の目覚まし時計ってこんなにたくさん種類があるんですよ。

子供にどれが良いか決めてもらうのも良いと思います。

部屋温度を適度に上げる

4月ってまだ朝は寒いです。

朝が寒いと体も思うように動かないんですよね。

日本も入学が9月とか暖かい時期だったらいいのにね

テキパキと早く用意して学校へ行ってもらいたいけど、子供はのんびり屋さん。

この寒さの中で、テキパキ行動できる新一年生なんてほぼいません。

着替えがスムーズにできる程度まで部屋の温度を少し上げてあげましょう。

部屋の温度を上げるときに注意したいのは【ストーブ】や【ヒーター】です。

「ストーブの前から動かなくなる状態」が想定されるので、もしそうであるなら環境を見直しましょう。

はっきり言うと「子供に注意しても無駄」です。

また同じことが繰り返されるだけで、自分がイライラするだけ損なので、速やかに他の方法を考えた方が良いです。

入ったら出られない「こたつ」に注意

中でも特にこたつは注意です。

部屋は温まらないし入ると抜け出せなくなるし、こたつのヤバさったらハンパない。もう樹海みたいですよ。樹海そのもの、いやそれよりも怖い。どう怖いかって樹海の中に足を踏み入れて出られなくなったうえ、巨大な食虫植物に捕まって逃げられないみたいな。人の体力とやる気のエキスを吸い尽くしてしまう「樹海の中の食虫植物」ですよ。「あ、暖かそう(^^♪ ちょっと覗いてみよう」なんて思って触れたら最後、あなたはもうこたつと言う食虫植物から逃げることはできない。こっわ…、こたつこっわ。

うち、こたつは捨てました!

やることが極端なんだよ

おすすめはエアコンとサーキュレーターの組み合わせ。

部屋全体の温度を一定に保つので、子供が活動しやすくなります。

エアコンとサーキュレーターの併用で経済的に効率よく部屋の温度を保つ方法はこちらを参考にしてください。

テレビは消しておく

「おはようございます。今日も行ってらっしゃい」

テレビ画面の向こうで言われても、子供たちは反応しません。

それどころか、テレビに気を取られて朝の支度が遅くなるだけです。

例えニュース番組だって、気になる音が聴こえたり気を引くCMが流れたりするとテレビ画面に目を奪われます。

その日の天気はラジオ、またはスマホでサッと済ませましょう。

朝、支度しているときに音が欲しいならオーディオがおすすめです。

リビングにオーディオがあればラジオを流したり、好きな音楽を流したりできます。

ウチは照明とクラシック音楽をタイマーでON設定してます

タイマー機能が付いているオーディオなら、朝にセットしておけます。

音楽は脳を落ち着かせたり、ストレスを減少させたりします。

映画でも音楽は重要な役割を果たしていますよね。

音楽をうまく使えば「朝の支度」に良い効果をもたらしてくれるでしょう。

一方でテレビ画面は脳を怠けさせます。

【テレビのあり方を考える】でも書きましたが、テレビからの情報は偏りが大きいです。

朝はなるべくテレビは消しておきましょう。

2. 朝やることの習慣づけ

朝から親が「早く顔洗ってきて」「トイレは済んだの?」などと毎日言うのは子供にも親にもストレスです。

子供は自分で言われずやるべきだし、親も言わずしてやってもらいたい。

そこで「朝のやることリスト」を事前に決めておきます。

大まかにすると以下のようなリストになると思います。

これらを子供と話し合いながら決めます。

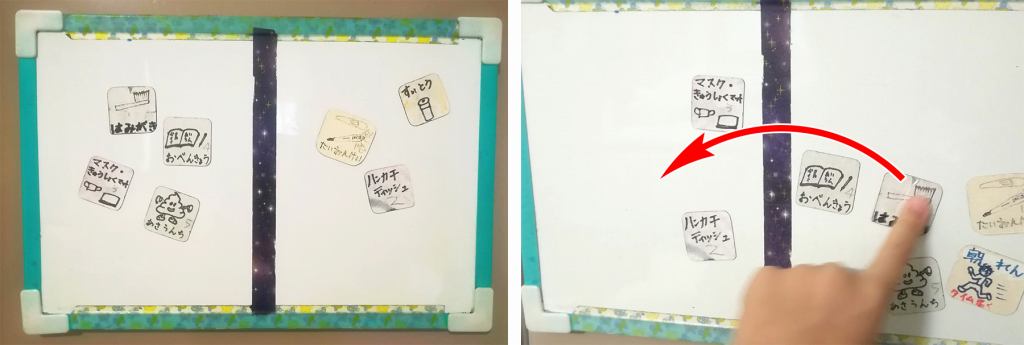

ある程度決まったら朝の支度を「見える化」します。

100均のホワイトボードに「やること」をマグネットにして準備。

終わったら子供が自分で【済】に移動させるだけです。

こうすることで【支度がやりやすくなる】わけです。

これを一気にではなく、ひとつづつ練習していきましょう。

「スモールステップ」で習慣づけていきます。

「着替えと顔洗いは習慣づいたね。

じゃ次は朝トイレを加えよう。」

という感じでね。

子供と一緒に話し合いながら進める

親が一方的に決めないで、子供と一緒に話し合って決めることが大事です。

できれば子供が自発的に「これを練習していきたい」「これをやった方がいい」と考えて言えるようにうまく誘導していければベストです。

子供自身が「なぜやっているか」という根本的な部分を理解していないまま練習を始めても、ただ「親の言いなりに動いてるだけ」なので身に着くまで時間がかかってしまうのでね。

あとは「あれがダメだこれがダメだ」とダメ出しをしないようにしましょう。

ダメなところは放っといて、出来てるところに注目して言うようにすると結果的に成長が早いです。

ゲーム感覚で楽しく練習

最初はどうしても「ボーっとしてること」が多いです。

ひとつやってはボー、ひとつやってはボー・・・。

10時間寝てるんだから眠たいわけではないでしょ。この子が一応一年生。絵を描いてるとき目が本気になるがそうでもなきゃマジのんびり。

黙って見てると30分で終わる支度も3時間かかります。

これをゲーム感覚でやってみましょう。

「子供ってね、ボーっとしちゃうことが多いんだってさ。だから新一年生だと3時間もかかっちゃうんだって。こすもちゃんは何分で出来るかな?タイマー計ってやってみよう」

こうすると集中してやるから早いです。

終えたら「たった1時間で終わっちゃったね!遊ぶ時間がたっぷりあるね」と子供の努力を言葉で表現して認めてあげましょう。

褒めるというより認めるんです。

【認める】という感覚はちょっと難しいかもしれないですけど、漠然とでも意識してやっていればなんとなくわかってくると思います。

「平均3時間かかることが、キミはたった1時間で…どうやったの?」

どうしてそんなに早く出来るのかを聞いてみるのも、子供が自分でしたことをおさらいできる良い方法です。

こども:『ぼーっとしないでやったの。がんばってやったの』

子供自身に成功体験を振り返ってもらい、脳に覚えてもらいましょう。

3. 家を学校より楽しくさせない

小学校へ上がる前からひらがなの読み書きができる子もいます。

幼稚園や保育園で教えていたりするところもあります。

ひらがなの読み書きは重要ではない

ひらがなの読み書きができると、学校へ入って楽だよって話も効きますが、その程度の差はあっという間に無くなります。

ただ変わってくるのは「本人の自信」です。

小学校で習う前に自分はすでに知っていたということで自信につながります。

「覚えなきゃ苦労する」などと考えずに気楽に「練習してみる?」程度でOKです。

それよりも重要なのは「家」と「学校」の温度差です。

学校と家の温度差を広げ過ぎない

子供にとって「家が落ち着く場所」にしておくことは当然ですが、家でのルールが甘すぎると「学校との温度差」が生じて学校生活が苦に感じてしまいます。

家庭のルールを話し合う

学校の給食中はテレビがついていますか?

時間割は好き勝手に時間を動かしてますか?

学校で好き勝手におやつを食べられますか?

学校には好きなオモチャやゲームを好き勝手に使えますか?

ルールに差がありすぎると、子供は「学校は苦労する場所」、「家は楽な場所」となるので学校へ行きたくなくなるんですね。

学校でのルールを家でもそのまま、っていうのはやり過ぎですけど、最低限の家ルールを子供と話し合って決めましょう。

話し合って決めたルールが、少しくらい家ルールが緩い程度なら大丈夫です。

学校ルールの方が多少厳しくても、そのバランスをたくさんの友達が埋めてくれますから。

学校は楽しい場所

学校は楽しいところなんです。

家にはない仲間がたくさんいるし、その仲間たちと学習や運動ができるんですから。

世界では5歳から17歳までの子供のうち、1億を超える子供が小学校さえ行けてません。

そして7億人を超える大人が読み書きができないまま貧困生活から抜け出せずにいます。

「世界の学校へ行けない子供たち」は口をそろえて「学校へ行きたい」と言います。

「学校へ行きたくても行けない子供」と「学校へ行けるけど行きたくない子供」の環境を取り換えっこしたらどうなるでしょうね。

きっと両者とも「学校の素晴らしさ」を実感するんじゃないでしょうか。

私たち親も「学校は辛い・大変・行きたくないけど行かなきゃならない」というマイナスイメージの価値観を見直して、プラスイメージに置き換えてみると、子供にもそれが浸透していくと思います。

うまくいかないけど心配しないで

【3つの準備】を紹介しましたがいかがでしたか。

正直なところ、そう簡単にうまくいくはずがないです。

それが子育てなんですよね。

「できた!」のに、翌日は「できなくなってる」んです。

「成功した!」のに翌日は「忘れてる」んです。

指摘するまでいつまでもボーっとしてるんです。

言わなきゃ忘れ物ばかりなんです。

時計の針が止まっているかのように、子供はボーっとします。

気が付くと時間が無くなって焦ってどうしたらよいかわからなくなってグズる。

それが悪循環になって親も子も機嫌悪くなり、最終的にお腹痛くなって泣いて「学校行きたくない!」となります。

それが普通ですよ。

そんな出来事も数年経てば良い思い出になってます

低学年のうちはそんなもんです。

でも大丈夫。親が誠実に頑張っていれば、その背中を子供はきちんと見ていますから。

いつのまにか子供は成長していますから。

だから「なんでうちの子はこうなの?!」なんて思わず、「これが普通なんだな」と思って【子供という性質】を理解して接してあげて下さい。

子供がイライラしだしても、ママまでイライラする必要もないので、リラックスしてその時が来るのを信じて待ちましょう。

学校へ行かないときは

「学校いかない!絶対いかない!!」

こういう日が来たら落ち着いて

「家に居てもいいけどつまらないよ」

「私も仕事があるからあなたの相手はできないよ」

と言いましょう。

こそっと内緒で冷蔵庫以外のブレーカーを全て落とします。

子供との楽しい会話はなるべく謹んで、家事や買い物をいつも通りにこなすだけです。

子供をお留守番させて買い物へ行きましょう。

子供をお留守番させるときは、ひっそりと【無料で見守りカメラ】を利用すると安心です。

遊べるオモチャなども全て片付けた方がいいですけど、大変な場合は飽きるのを待つしかないかな。

ゲーム機なども平日は遊べないように制限を設けます。

ニンテンドースイッチなら「みまもり設定」で管理しましょう。

お昼ご飯を食べさせないわけにはいかないので、質素な白米だけ与えます。

学校へ行ってて家に居ないはずの子供が家にいるわけですから、昼食が用意されないのも当然という感じです。

家にいてもつまらない…

こりゃ遅刻してでも学校行った方がマシだな…

そんな環境を家の中に作り上げるんですよね。

ただ子供が怯えてしまうような乱暴なやり方は絶対にしないでください。

3番目の【家を学校より楽しくしない】が出来ていて、学校自体に問題があるわけじゃないなら、子供はそのうち学校へ行くようになります。

まとめ

「いよいよ明日から小学生」

で、いきなり完璧な小学校生活がスタートできるはずがないので、翌朝からドタバタ活劇の始まりです。

ドタバタ活劇ならまだしも「朝は戦争」だと例える親御さんも多いです。

なるべくなら備えましょう。

子供の順応性ってすごいですよ。

きちんとした環境を親が与えてあげれば、子供はそれに答えてくれます。

残りの日数を計算して、大まかで良いので計画を親子で話し合いながらたてていきましょう。

もちろん【楽しみながら準備】ですよ

よく準備してから戦いに臨めば、半ば勝ったも同然だ。

ミゲル・デ・セルバンテス(軍人、作家)

コメント